Escrever o que aprendi sobre “Como colocar ar nas palavras” é antes de tudo um exercício público de esculpir em texto, tudo aquilo que se forja no espaço e no tempo quando testemunhamos o nascimento da forma: envergar as palavras para conseguir fazê-las ser, torcê-las rumo a um caminho de repleta abstração. Qualquer ideal de entendimento então não poderia ser compreendido sem o corpo e, portanto, sem entrega, motivo pelo qual opto por usar as palavras sem fronteiras, com batidas, suspiros e pulsação.

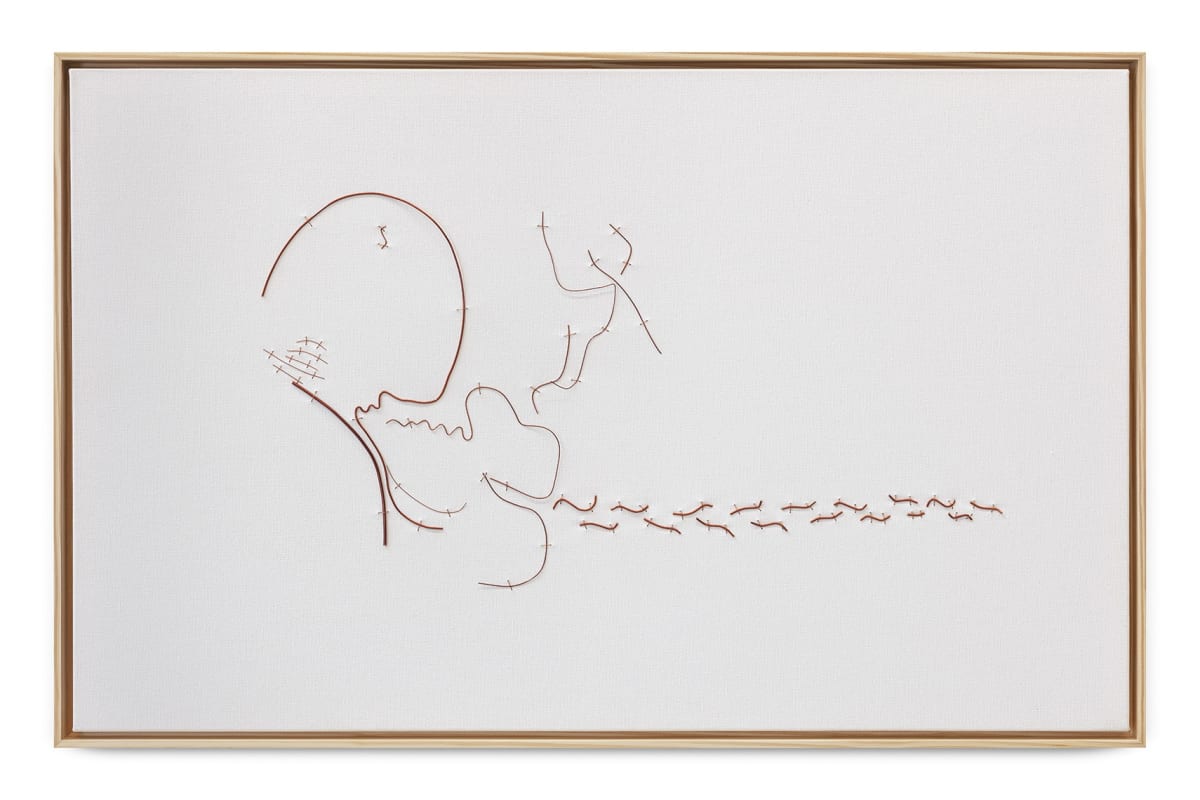

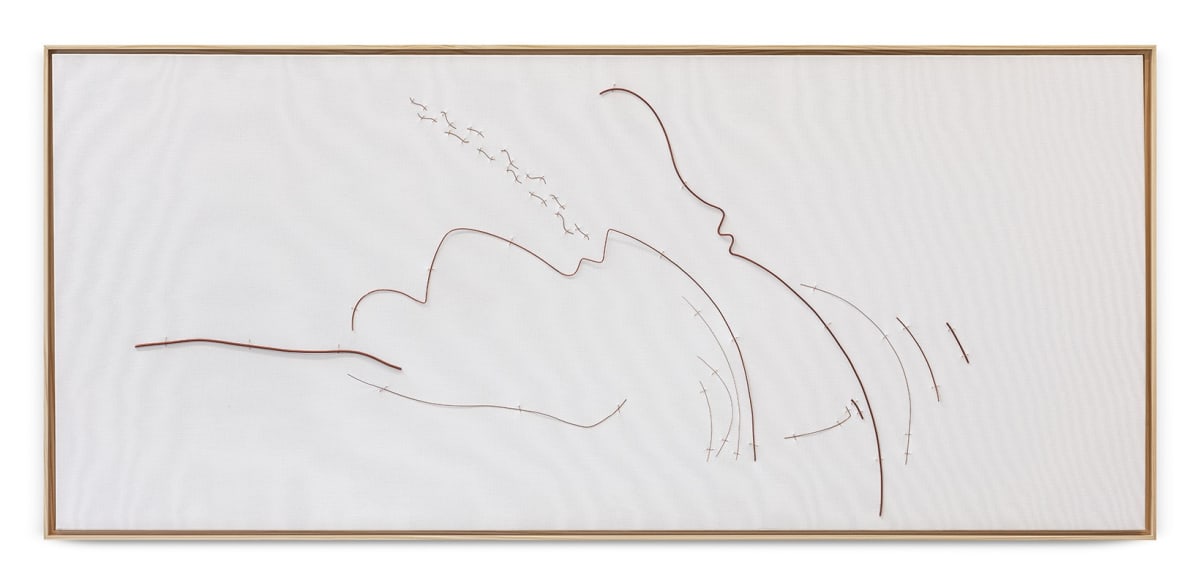

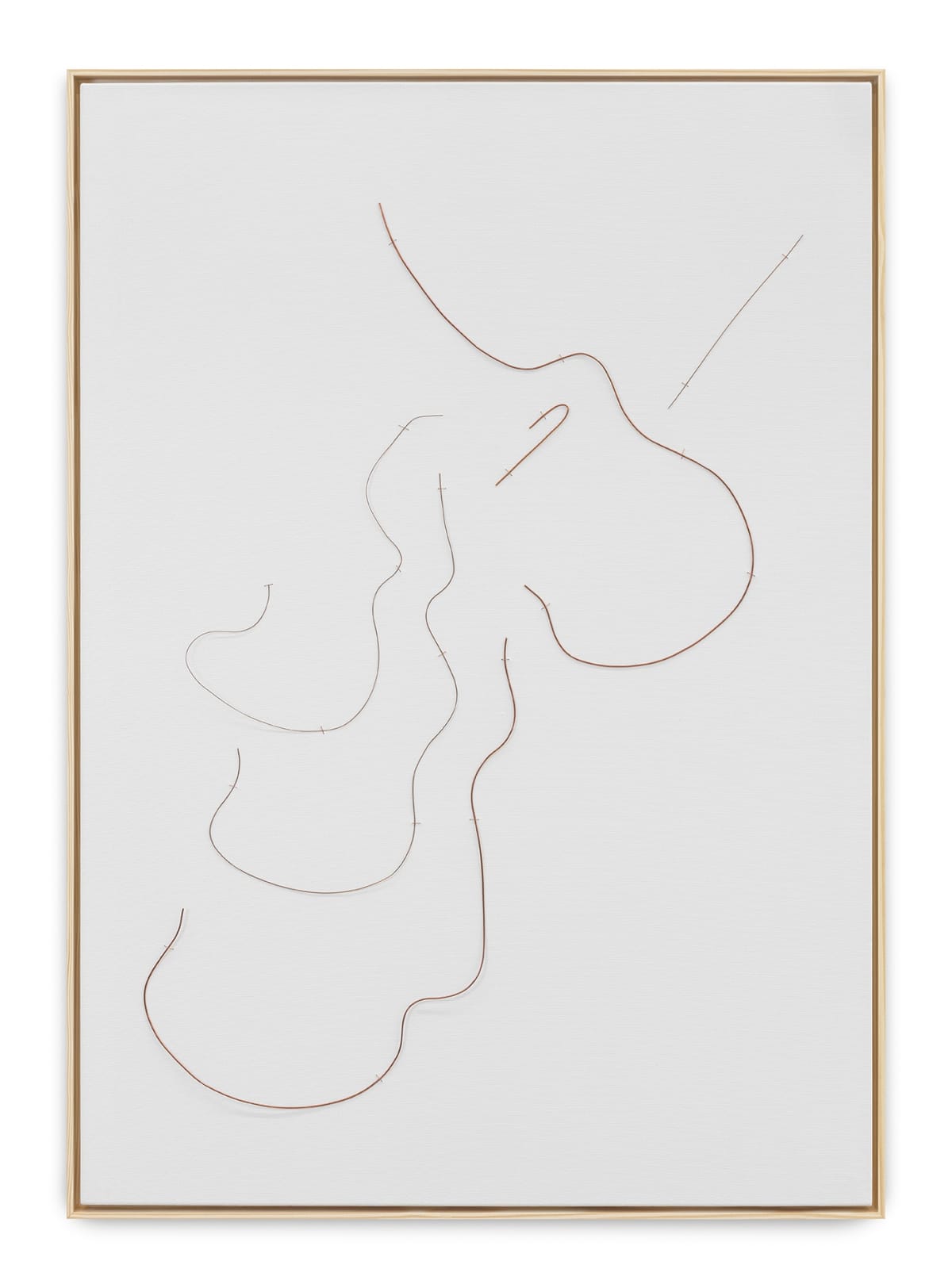

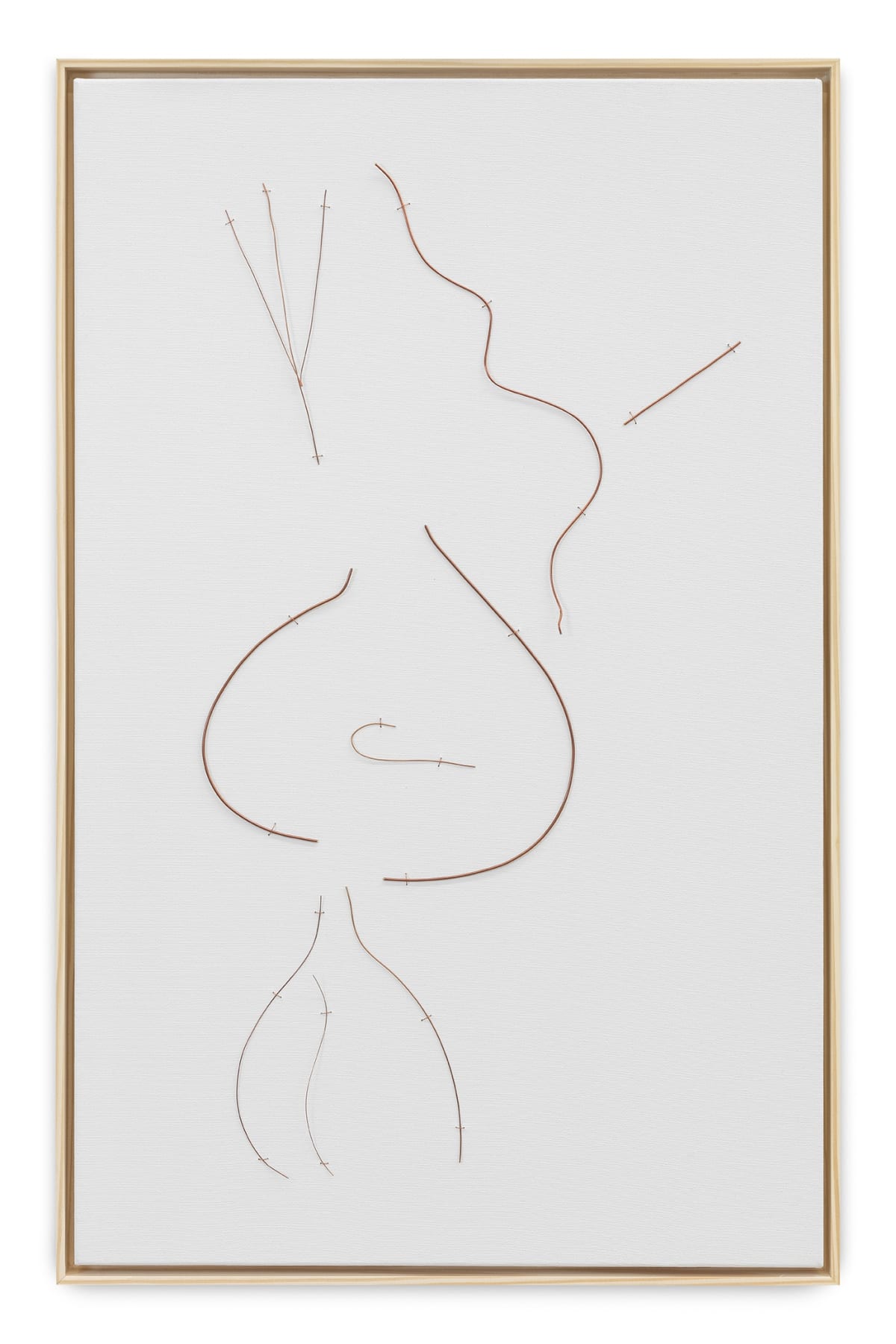

Abrindo a “Coleção de Cadernos” da artista, é face a face das suas memórias férreas e do sonido dos fios avermelhados, que nos deparamos agora com a língua criada pela soterapolitana Rebeca Carapiá. Nesses jogos ópticos por onde dançam as sombras produzidas pelo foco de luz que ajusta esta sala, uma pergunta nos acompanha: o que vemos e o que não lemos dessa escrita?

O corpo negro, racializado e dissidente, sempre excede o texto.

Disse-me certa vez, o especialista em cabeças, Lucas Veiga.

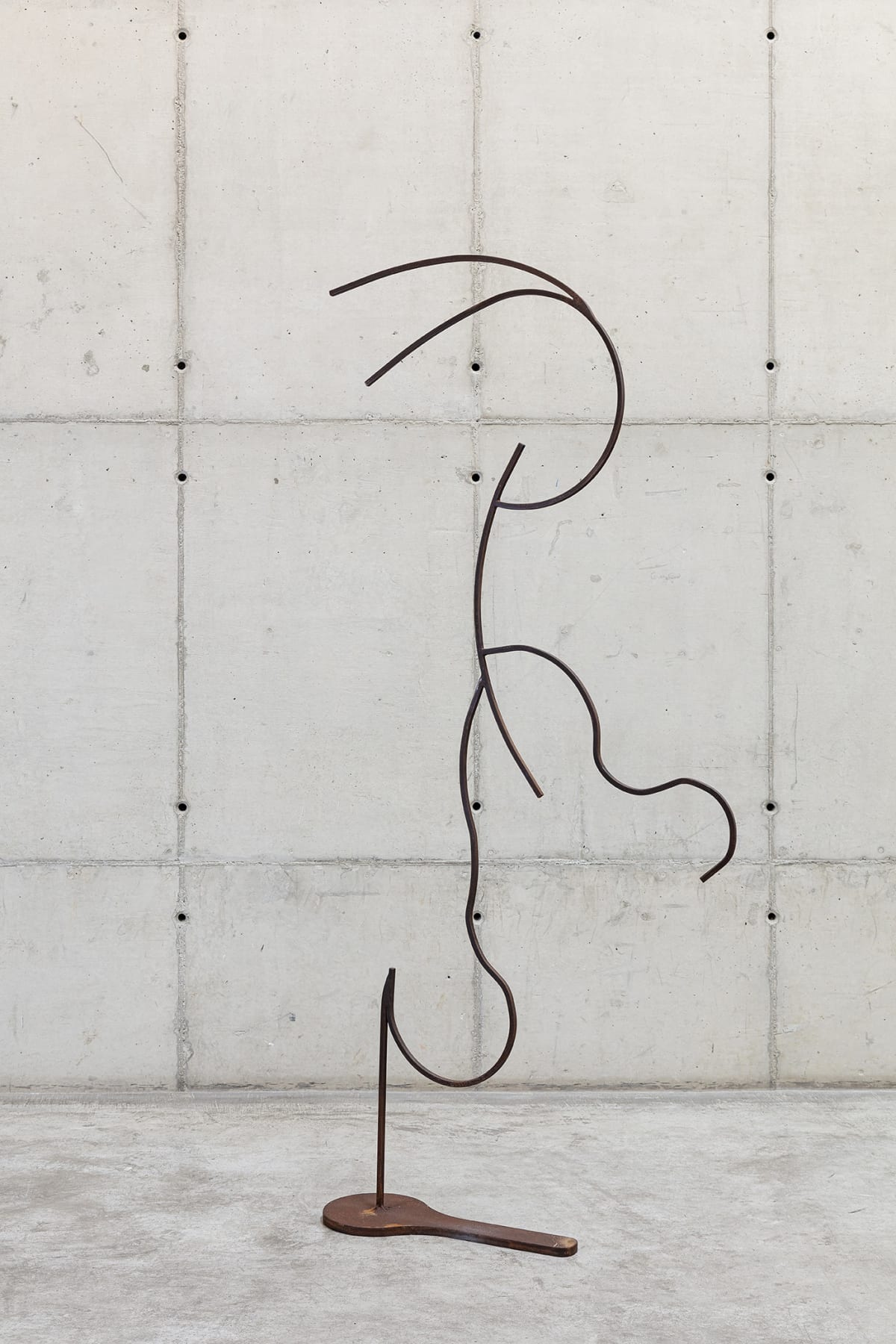

Como é na sedução das entrelinhas que entendemos o modo de dizer da artista, vemos que é abstraindo e criando uma escrita aparentemente inteligível a nossa língua, que esta sua primeira exposição individual articula os modos como “Como colocar ar nas palavras”, cria uma cosmologia em torno dos conflitos das normas da linguagem e do corpo, ao mesmo tempo que encena estratégias de fuga tendo em vista os processos de captura, fetichização e ultra-visibilidade das políticas identitárias exploradas pelo capital racial tecno-normativo e o seu consequente esvaziamento ético sobretudo nos últimos 05 anos no Brasil.

Desse modo, Carapiá recusa as categorias e marcadores coloniais e recorre à abstração de modo a criar uma escrita que foge a norma tema-figura e do destino compulsório da representação quando o que está em jogo são os imbricamentos entre as práticas artísticas e de resistência produzidos por corpos como o seu. Do ponto de vista histórico, questões primordiais que marcam a arte contemporânea no país, fazendo da artista uma voz proeminente da sua geração.

Como alguém que vem acompanhando a pesquisa desde o início, segue grafado ainda no meu corpo na posição de aprendiz, aquilo que a artista vem chamando de desconstrução das geografias do feminino, reflexão que está presente na performance da própria escrita e também, na sua materialidade: é no encontro entre as telas de algodão preparadas para pintura, a nobreza do cobre e a dureza do ferro, que adentramos na sua investigação com as matérias-primas que caracterizam a região operária do Uruguai, na Cidade Baixa, em Salvador, local onde Carapiá nasceu e se criou.

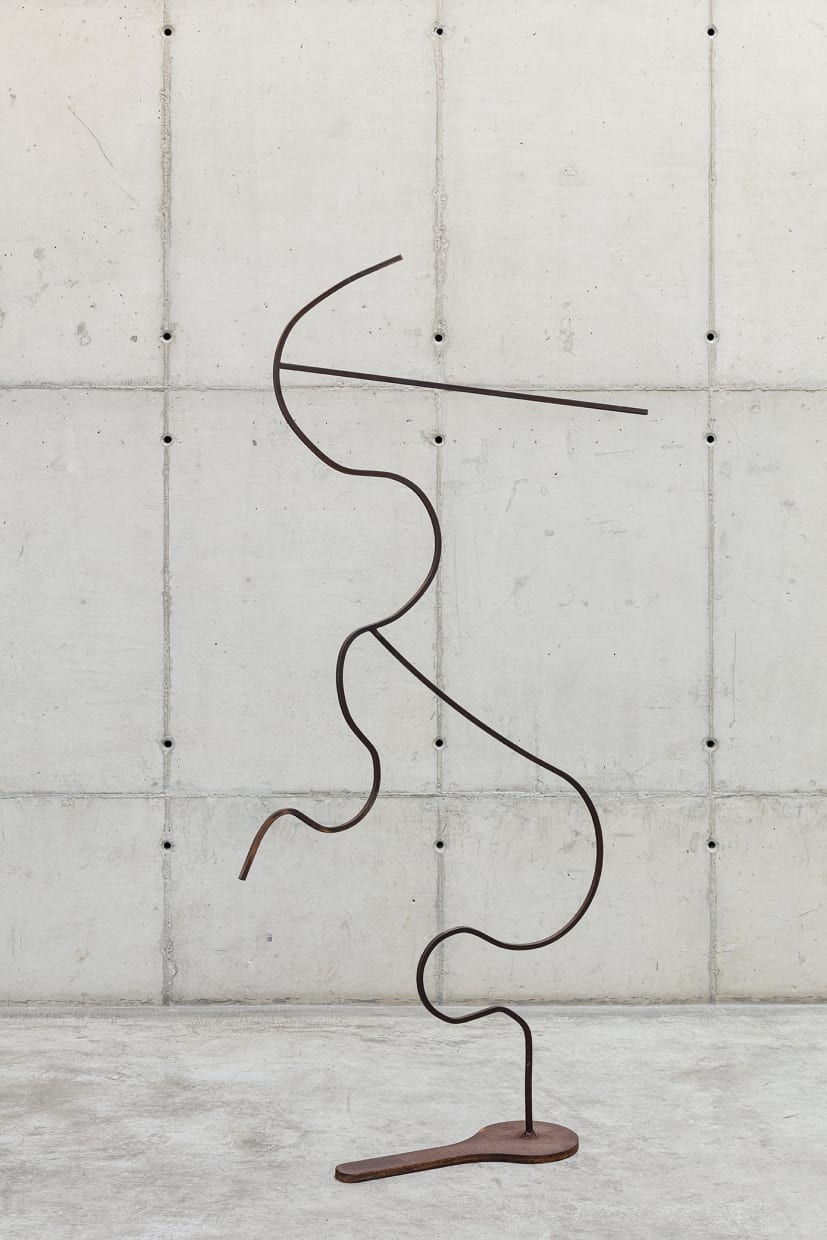

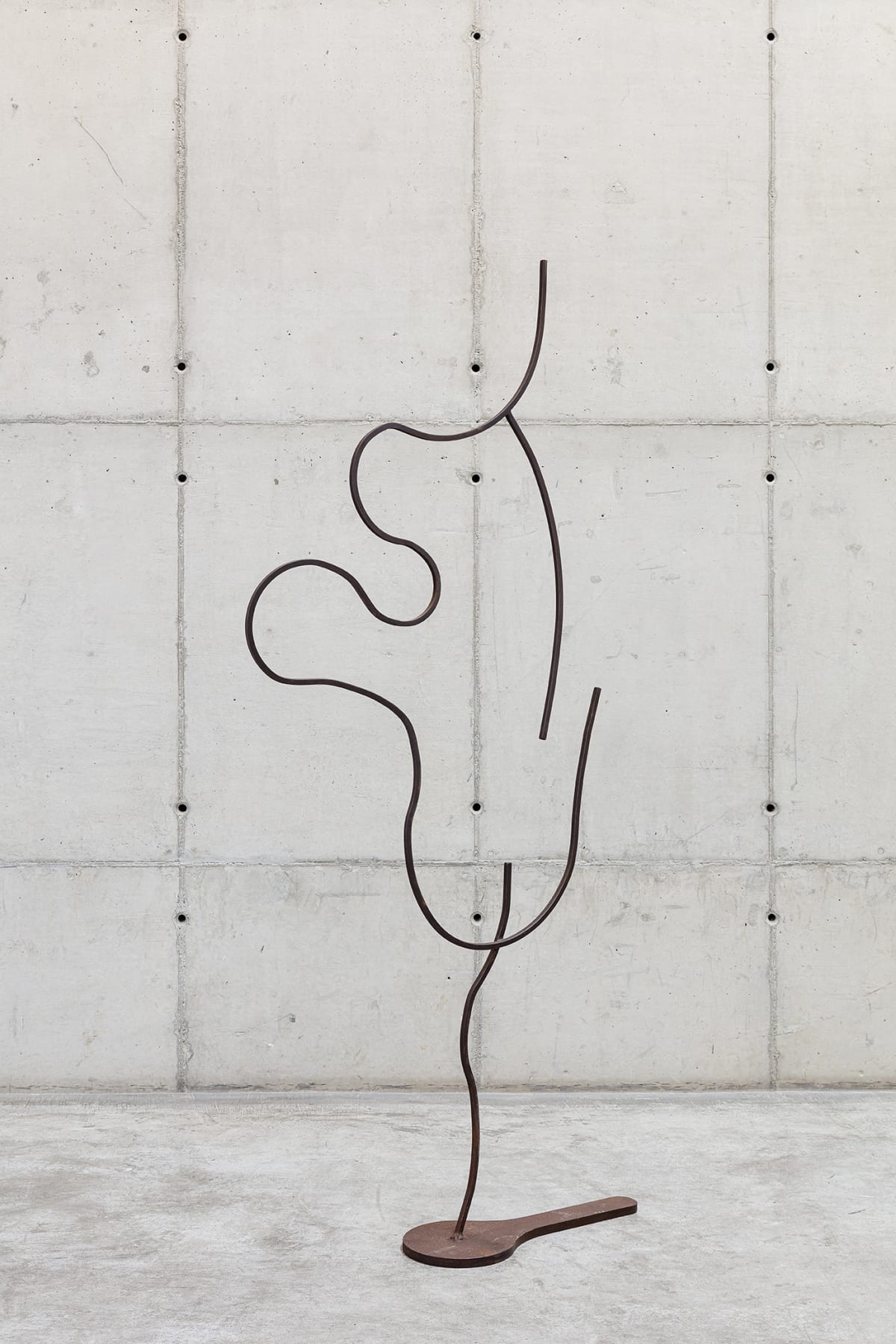

Uma vez que a feitura das esculturas envolve processos de calandragem e solda que são guiados pela energia do fogo e do ferro e pela necessidade de um trabalho de alta performance e força física, a técnica da forja e da dobra que as animam, ao mesmo tempo que indicam uma denúncia sobre a precariedade dxs trabalhadorxs que se espalham pela Cidade Baixa e sustentam toda a cidade de Salvador, se desdobra como um conhecimento incorporado ancestral e espiritual do manejo com o ferro, importante condutor de energia e conexão entre o visível e o invisível nas cosmologias afro-indígenas assinadas em seu nome.

Desejando que esses aprendizados possam agora encontrar também quem nos lê, vemos que é no trabalho com os metais e, portanto, com a terra, que a artista cria suas técnicas para matar o feminino, rompendo com as normas socialmente construídas que envolvem ideias de domesticação, fragilidade e delicadeza bem como, com as relações que sustentam a própria história do sistema de trabalho. A partir das suas memórias de infância com a coleta e revenda do cobre, fica posto que apesar da esquiva ao figurativo, está forjado na dureza das materialidades, as vigas expostas da realidade tão submersa, quanto as marés sufocadas da Cidade Baixa, paisagem que nos deixa no ar sobre desde quando e para quais mulheres o trabalho braçal não foi algum dia a única opção.

Nesse processo de ressignificação, a exposição composta por um conjunto de esculturas de ferro da série “Palavras com ar” e de escritas em cobre sobre tela, acaba por confrontar ainda os discursos hegemônicos da história da arte ampliando o nosso modo de leitura através do repertório ancestral que corta a trajetória da artista, e que emana como segredo e mistério desde o processo de feitura das obras até à sua composição final.

Assim que ao abrir a palavra, quebrar, dobrar, fazer e refazer suas linhas, Rebeca Carapiá marca o nosso tempo escrevendo outros modos de dizer da diferença sem explicá-la.